昨年、古くから持っていた書籍や、書類、プリント写真などを電子化しました。

今回は書類の電子化についてご紹介します。

作業上のコツも確り解説するので、効率的に電子化できると思います!

(本記事はPR広告を含みます)

紙媒体は増える一方

ここ数年、本は電子版で購入しiPadで読んでます。

ただ以前買った本やフィルム時代の写真などは紙のまま保管していますし、電信版がない本は紙媒体で購入せざるを得ません。

それに加え学校や塾のプリント、各種契約書類等、家の中は日々紙媒体が増えています。

- 過去に入手したもの

- 電子化されていない書籍の新規購入

- 学校行事で販売される写真(プリントした状態で届きます)

- 学校や塾のプリント等

- その他(マンション管理組合の書類や、各種契約書類など)

紙媒体の困り事を電子化で解決!

紙媒体で所有していると、色々と困ることが多いです。

- 場所を取る

- 現物が手元にないと読めない

- 紙媒体だと使い勝手が悪いものがある(バンドスコアとか)

- 経年劣化する(紙の日焼け、黄ばみや写真の褪色など)

- 本や書類を探すのに無駄な時間が掛かる

- 防災上の問題(大量の可燃物・重量物)

これらの困り事は全て電子化することで解消できそうです。

面倒で中々手を付けられなかったのですが、重い腰を上げて実行することにしました。

電子化のメリット

電子化するメリットを整理してみます。

- 時と場所を選ばず利用できる

- 自由に拡大縮小できる

- 紙媒体の劣化防止

- スペースを有効活用できる

- 書類の検索性向上(書類を探す時間の削減)

- 防災対策になる(可燃物・重量物の削減)

時と場所を選ばず利用できる

他の電子書籍と同様、電子化すればどこにいても閲覧できます。

1冊づつ持ち出す必要も無いので荷物も軽くなります。

これは大きなメリットですね。

自由に拡大縮小できる

大きな画面に表示することも、拡大表示することもできます。

老眼気味の私には大きなメリットです。

漫画やアートブックは迫力ありますし、楽譜は大型モニターに表示して練習時に重宝してます。

紙媒体の劣化防止

紙媒体は経年劣化(褪色、変色、折れ、汚れ、破れなど)が避けられません。

特にプリントした写真は思い出も色褪せるようで悲しいですね。

電子化すれば経年劣化を止められますし、色補正で復活することも出来ます。

部屋がスッキリする(スペースも有効活用)

紙媒体は場所を取りますし、プリント類や郵便物などが部屋にあると雑然とした雰囲気になります。

電子化することで部屋がスッキリします。

書類の検索性向上(書類を探す時間の削減)

目当ての書類が見つからなくて探し回ったこと、ありませんか?

私にとって「モノを探す時間」は人生の中で最も無駄な時間の一つです。

電子化すれば検索機能で簡単に探すことが出来ます。

防災対策になる(可燃物・重量物の削減)

紙媒体は可燃性で重量もあります。

地震や火災などの災害時に被害を拡大させる可能性があります。

阪神大震災の時、自室の本棚が倒れて出口を塞がり窓から脱出したことがあります。本棚の横に寝ていたり火災が起きていたらと思うとちょっと恐ろしいですね。

電子化すれば本棚を含め倒壊や火災の危険がないので安心です。

電子化のデメリット

- 「紙媒体ならではの良さ」は失われる

- 書類の一覧性に欠ける(パラパラとページめくりめくりできない)

- 最初に電子化する作業はかなり面倒

「紙媒体ならではの良さ」は失われる

「紙の持つ良さ」は無くなってしまいます。

紙の手触り、ページをめくる仕草や「紙で読まないと読んだ気がしない」など、電子化すると「紙ならでは」の使い方はできなくなります。

(電子書籍を購入した場合はラインマーカー機能や栞機能などが活用できる場合もあります)

一覧性に欠ける(複数ページを開く、パラパラめくって探すなど)

これも「紙ならではの良さ」の1つなんですが、機能面で大きな差なので別枠で記載しました。

電子化すると「複数の書類を並べて見る」「パラパラとページをめくって該当ページを探す」といった動きが難しくなります。

せいぜい複数ファイルをモニター等に表示させる程度で、紙には及ばないです。

最初に電子化する作業が面倒

分量次第ですが最初の電子化作業は面倒です。

ただ一旦電子化してしまえば、後は都度少量を電子化するだけなので楽だと思います。

本記事では後ほど細かい注意点を解説するので、効率的に作業できると思います。

使用機材・あると便利なもの

電子化するために必要な機材を紹介します。

- PCまたはスマホ

- 裁断機

- ドキュメントスキャナー

- カッターナイフ

- あると便利なもの(液晶クリーナー、ウェットティッシュなど、ブロアー、カッティングマット、マスク、ゴム手)

PCまたはスマホ

今回使用するスキャナー(FF-680W)はPCまたはスマホでスキャンします。

私はMacBook Pro16(M1)を使いました。

裁断機(プラス製 PK-513LN)

ページをバラバラにするために裁断機を使います。

数冊程度ならカッターナイフでも裁断できますが、量が多いと中々大変だと思うので裁断機を導入するのが無難です。

今回はプラス製の裁断機 PK-513LNを使いました。

フリマでは結構高値で取引されているので、使用後にフリマで売却しても良いでしょう。

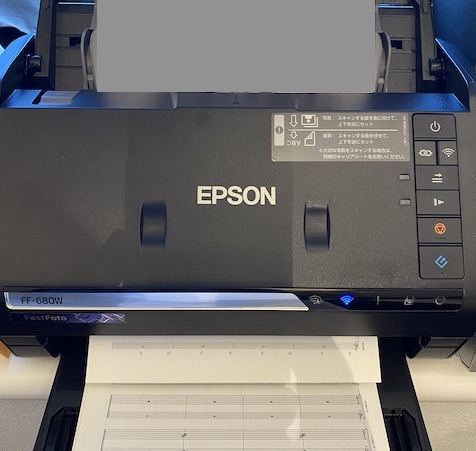

ドキュメントスキャナー(EPSON FF-680W)

ドキュメントスキャナーと言えば下記2機種が有名です。

- 富士通 ScanSnap iX1600

- EPSON FF-680W

性能的にはどちらを選んでも問題ありませんが、我が家はプリント写真が沢山あるので、写真機能が豊富なFF-680Wにしました。

こちらもフリマでは結構高値で取引されているので、使用後にフリマで売却しても良いでしょう。

カッターナイフ

裁断機で裁断出来ない厚みの本を分割するのに使います。

今回使用する裁断機PK-513LNは最大15mmまで裁断できるので、それ以上の厚みがある場合、15mm以下になる様分割する、ということですね。

あると便利なもの

上記以外で作業中に必要なもの、便利な物もあります。

- カッティングマット

- 液晶クリーナー、ウェットティッシュ

- マスク

- ゴム手袋

- ブロアー・エアダスター

カッティングマット

カッターナイフでデスク等を傷つけないために使います。

代用できれば何でも構いません。

私は広く作業できるB4サイズを使いました(100均で購入)。

液晶クリーナー、ウェットティッシュ

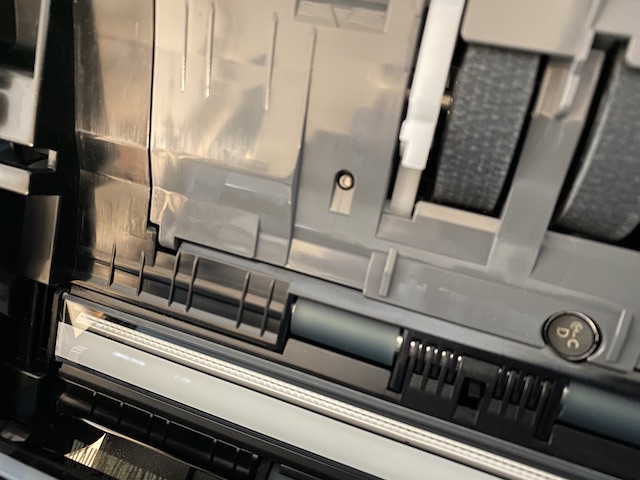

連続スキャンするとセンサーが汚れてスキャン画像に縦線が入る様になります。

その場合は付属のクロスでセンサーを拭くのですが、汚れが酷い時はこびりついて中々取れません。

液晶クリーナーやウェットティッシュで拭くと綺麗に取れます。

拭き跡が残るとスキャン画像に影響が出るので、最後は乾いたクロスで乾拭きしましょう。

ブロアー・エアダスター

連続スキャンするとスキャナーの内部が埃まみれになります。

センサークリーニングのタイミングで内部の埃を飛ばしておきましょう。

なお、エアダスターを使う時は注意点が2つがあります。

1つめ、「シューッ」ではなく「シュッ。シュッ。」という感じで吹いてください。

2つめ、複数の缶を交代で使うです。何度か吹くと缶の内圧が下がり風量が著しく落ちます。そのままの状態で使い続けると中身があっという間に減ってしまうんです。3本セットなどを購入し、風量が落ちたら別の缶を交代で使いましょう。これが長持ちのコツです。

エアーダスターは楽ですが結構高いので、カメラレンズ用のブロアーを併用しました。

マスク

裁断の際に出る裁断片は粒がとても細かいので、小まめな換気とマスク着用をお勧めします。

私はアレルギーが酷いので、マスク+定期的な換気+空気清浄機で作業しました。

薄手のゴム手袋・指サック

紙に手の水分を奪われて手がカサカサになります。

薄手のゴム手袋や指サック等を使うと乾燥防止に加え紙を掴みやすく効率的に作業できます。

私はこれを使いました。

薄い&手にフィットするので指先の感触が分かりやすく、作業しやすいですよ。

電子化の手順

ここから具体的な作業手順を解説します。

なお裁断機はPK-513LN、スキャナーはFF-680Wを使用する前提で記載しています。

- ファイルの保存ルールを決める(保存場所・フォルダ階層・ファイル名称)

- 裁断する

- スキャンする

- スキャン画像を補正する

- 保存する

保存ルールを決める(保存場所・フォルダ階層・ファイル名称)

ファイルの保管場所

まず電子化したファイルの保存場所を決めましょう。

クラウド等、いつでもアクセスできる環境に保存すると電子化のメリットを最大限に活用できます。

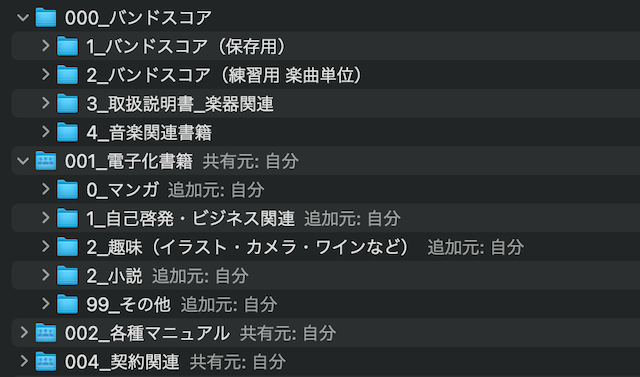

フォルダの階層設定

次に保存するフォルダの階層を設定しましょう。こんな感じです。

1つのフォルダに全ファイルをブチ込んでも良いのですが、ファイルを使うときに見にくいので、階層を設定することをお勧めします。

なお階層を深くしすぎると管理が大変なので、2階層位に留めるのが良いでしょう。

ファイル名のルール決め

利用の際検索しやすくするためにファイル名称のルールを決めましょう。

これは使い勝手に大きく影響するので、必ず決めておきましょう。

- 学校のプリント:2022_07_20_学校プリント_書類名

- コミックスや小説等:コミックス(または小説)_タイトル_巻

- バンドスコア:バンドスコア_アーティスト名_タイトル

- 給与明細:給与明細_2022_07

注意点は半角全角や名称を統一することです。

統一しないと検索時にヒットしなくなります。

電子でも紙でも、探す時間は勿体無いですから。

- 「コミックス」と「漫画」

- 「バンドスコア」と「バンド・スコア、BAND SCORE、楽譜」

- 「_(半角)」と「_(全角)」

裁断する

事前準備

前述の通り、適宜マスクやゴム手袋などを装着しましょう。

空気清浄機の併用もお勧めです。

書類を裁断可能な厚みに分割する

まず書類を裁断可能な厚みに分割します。

今回の機種は最大15mmまで裁断可能なので、それ以下の厚みになる様に本を分割します。

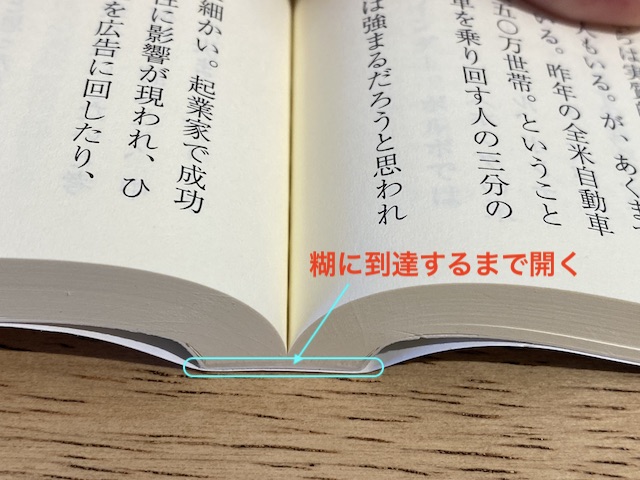

分割する時は本を大きく開き、ページの境目にカッターの刃を当てます。

ポイントは背表紙についている糊に到達するまで開くことです。

そうすれば「糊と背表紙」だけ切断すれば良いので、力を入れなくても簡単に切れます。

裁断

裁断機は裁断用のレバーに体重をしっかり掛けられる高さ(腰〜腰より少し低い位置)に設置します。

位置が高いと腕力に頼ることになり疲れます。

設置場所が決まったら、裁断機に本や書類をセットします。

裁断の際は背表紙ギリギリではなく、内容に影響ない範囲で余裕を持って裁断しましょう。

失敗すると各ページを手で剥がすか、再度裁断することになり作業効率が落ちます。

またページに糊が残っていると紙詰まりやセンサー汚れにも繋がります。

裁断が綺麗にできれば後の作業でのトラブル(紙詰まりなど)が減るので丁寧に作業しましょう。

各ページがバラけているか確認する

裁断したら全体をパラパラめくり、各ページがしっかりバラけているか確認します。

これを怠るとスキャン時に詰まったり複数ページが重複給紙され止まったりします。

特に最初と最後のページは糊が強いので注意です。また袋とじ状になっていることもあるので注意しましょう(これも紙詰まりになります)。

- 最初と最後のページ

- カラーページと白黒ページの境目

- 表紙、裏表紙の袋とじ(確認して剥がす)

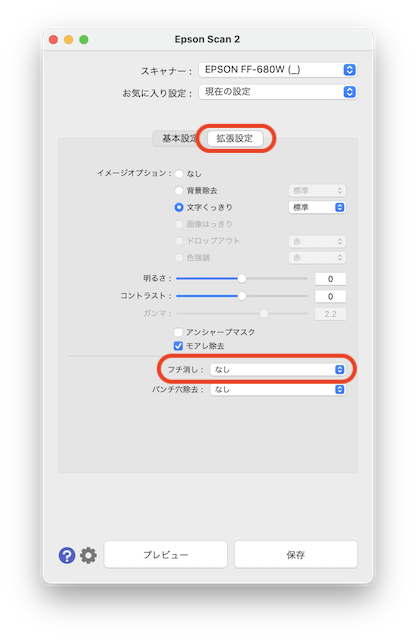

スキャナー設定(EPSON FF-680W)

スキャン前に以下の設定を確認しましょう。

なおPCはMacBook Pro16(M1)を使っています。

設定項目は沢山ありますが、これから解説する項目を押さえておけば概ね良いスキャン結果が得られると思います。

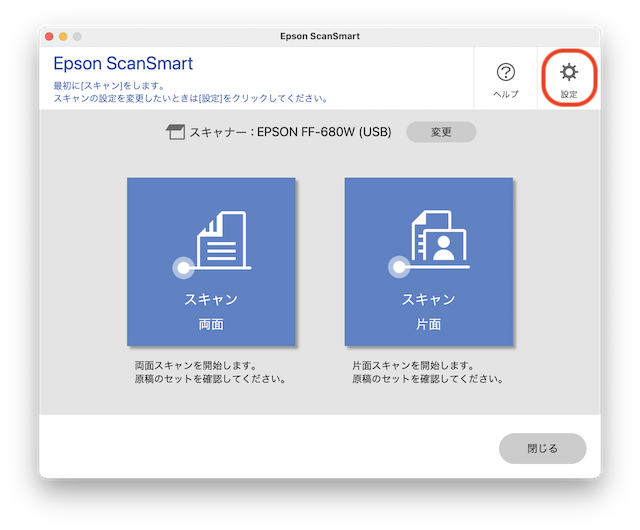

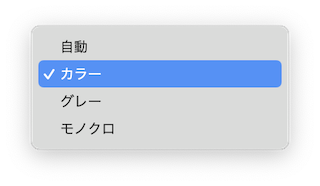

イメージモード

イメージモードは”カラー””グレー””モノクロ”の3種類から選択します。

基本的にカラーページは”カラー”、モノクロページは”グレー”に設定することをお勧めします。

”カラー”は文字通りカラーページに使用します。モノクロページでも使えますがデータサイズが大きくなる他、紙の凹凸や褪色なども反映されるので見栄えが悪くなることもあります。

”グレー”は微妙な陰影まで綺麗に再現できます。モノクロ写真も黒潰れせず綺麗です。

ただし大画面モニターに映す場合は”モノクロ”に比べ少しぼやけた印象になります。気になる場合は解像度を上げるか”モノクロ”設定にしましょう。

”モノクロ”はくっきりした描写になりますが、小さな文字や写真は黒潰れしやすいです。

特にモノクロページの写真は黒潰れして見れたものじゃないです。

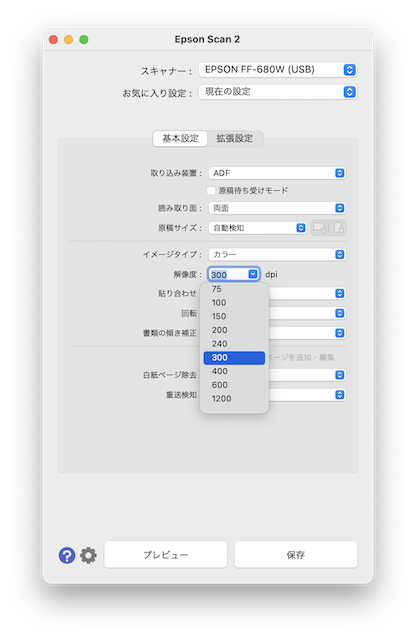

解像度

解像度を高くすると高画質になる反面、スキャン速度が遅くファイルサイズも大きくなります。

書類原本の大きさ(文庫本、大判サイズなど)や見え方の拘りなど個人差があるので、最初に解像度を変えて何パターンかスキャンし、自分の見やすい解像度に設定しましょう。

殆どの場合200dpiあれば十分だと思いますが文字をくっきりさせたいなら400dpi以上が良いかもしれません。

ファイルのサイズについては、例えば400dpiと600dpiではファイルサイズが2倍近く差があります。

一方、400dpiと600dpiの見た目は大画面で見たり拡大しない限り殆どわからないので無闇に解像度を上げすぎないのが無難です。

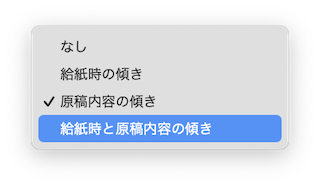

傾き補正

スキャン時の傾き補正は2種類あり、片方または両方が適用できます。

- 給紙の傾き補正:「給紙の傾き」を補正→常にオンでOK

- 書類の傾き補正:「書類内容の傾き」を補正→書類によってオンオフを切り替える

「給紙の傾き補正」は斜めに給紙された場合などに補正する機能で、常時オンでOKです。

「書類の傾き補正」は書類の内容が傾いている場合に補正する機能です。

コミックやイラスト、写真など「意図的な斜め構図」を含むものは必ず「書類の傾き補正」をオフにしましょう。

斜め構図は傾きと判断され、強制的に真っ直ぐに補正してしまうからです。

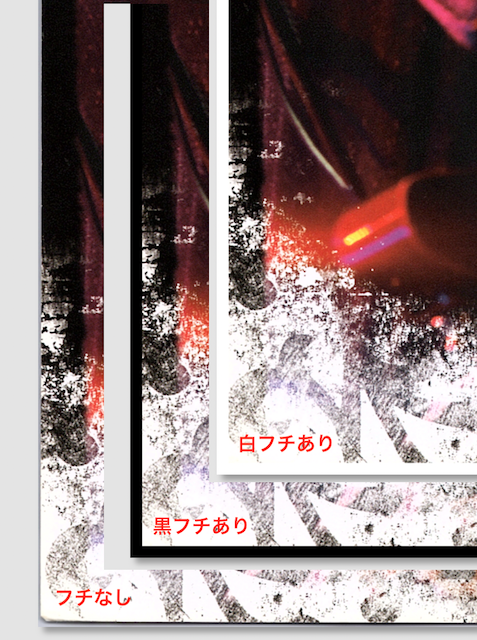

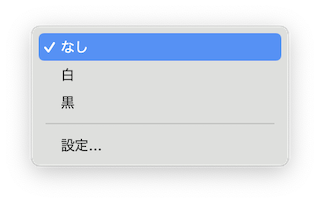

フチ消し設定

スキャン画像を縁取りする機能で、オンにすると「スキャンした感」が薄れます。

紙の背景によって使い分けましょう。

縁取りの色は白と黒が選択でき、縁取りの幅も設定で変更できます。

ただしカラーページや漫画などでは端が縁取りで切れてしまうことがあるので、スキャンする書類によって設定を切り替えると良いでしょう。

スキャンする(操作方法はEPSON FF-680Wの場合)

ここからスキャン工程です。

書類をセットする

書類を給紙トレイにセットする前に、書類全体を何度かパラパラめくってページ間に適度な空気層を作ります。

これは紙送りの際、紙同士がバラけやすくするためです。

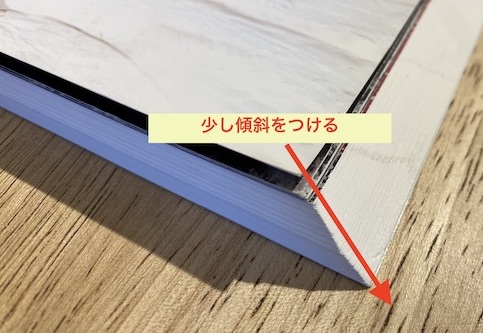

同じ理由で下の写真の様に少しページに傾斜を付けます。

この状態で給紙トレイに差し込みます。

スキャンする

スキャナー本体かアプリのスタートボタンを押してスキャンします。

スキャン画像の確認

スキャン画像が表示されるので内容を確認します。

- スキャン画像の汚れ(縦スジが入っている等)

- 書類の傾き

- ページの抜け漏れ

スキャン画像に汚れや縦線が入っていないかチェックします。

該当する場合は後述のセンサークリーニングを行います。

書類の傾きは「傾き補正オン」で自動補正されますが、常に完璧な訳ではありません。

殆どの人は気にならないと思いますが、気になる場合は手動で補正するか再スキャンします。

FF-680Wの重複検知機能は優秀で、ページの抜け漏れは一度もありませんでしたが、原本を処分すると万が一の際に困るので、一応チェックします。

なおスキャンアプリの動きがもっさりしてるので、保存済ファイルを開きチェックした方が早いです。

センサーのクリーニング

スキャン画像に縦線が入る場合はセンサーが汚れています。

その場合はセンサーをクリーニングして再スキャンします。

放っておくとセンサーに汚れがこびり付いて中々取れないのでこまめにクリーニングしましょう。

ファイルの保存

保存する場合は先に作ったフォルダを指定し、予め決めた名称ルールに従って名称を登録します。

これで完成です。

電子化完了後、機材はどうする?

ウチの場合、学校や塾からのプリント類が日々増えますし、電子化されていない本を購入することも多いので、機材は引き続き使っています。

ただ人によっては一度電子化した後は不要、という人もいると思います。

数枚程度のスキャンなら、スマホでも代用できますからね。

不要になったらフリマで売却しましょう。

購入金額の半分位は回収できそうです(2022/8現在)。

我が家の電子化実績

我が家では厚みにして約500cm分の本、約7,000枚のプリント写真、その他大量の書類を電子化し、本棚は処分しました。

どこにいてもアクセスできるし探すのも簡単、漫画はiPadや大型モニターで迫力ある画像を楽しんでます。バンドスコア等の楽譜も見やすくて助かってます。

また部屋がすっきりし、防災上も安心感があります。

本当、やってよかったです。

全力でお勧めしたい

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

最初に電子化する作業は面倒ですが、やる価値は十分にあると思います。

参考になれば嬉しいです。

ではまた。

コメント